ゴシックにおける鉄の使用:建設現場は工匠たちの“研究室”

ゴシック建築に鉄の補強材が、12世紀の計画・建設当初の段階ですでに石造構造体と一体的に用いられたことが、いわゆる放射性炭素年代測定法によって判明しつつあるらしい。

ゴシック建築に鉄の補強材が、12世紀の計画・建設当初の段階ですでに石造構造体と一体的に用いられたことが、いわゆる放射性炭素年代測定法によって判明しつつあるらしい。

Gothic cathedrals blend iron and stone, CNRS press release, Paris, 17 December 2014

面白いなあ。ボーヴェのタイ・ロッドは分かるが、ブールジュ内陣のチェーンというのがよく分からないので詳細を知りたい。備忘録としてプレスリリースを抄訳して載せておく(あくまで抄訳だし誤訳もあるといけないので上のリンクから原文を確認されたし)。

「ゴシック大聖堂は鉄と石を融合」, CNRS プレスリリース, パリ, 2014年12月17日(青井抄訳)

学際的研究チームは、ゴシック大聖堂にみられる鉄材に放射性炭素年代法を用いることによって(絶対的年代判定としては初めて)建設段階から石を補強するために鉄が用いられていたことを示した。この研究、すなわち Laboratoire archéomatériaux et prévision de l'altération (CNRS/CEA)、Laboratoire de mesure du carbone 14 (CNRS/CEA/IRD/IRSN/French ministry of Culture and Communication)、ならびにパリ第8大学の「権力・知識・社会の歴史」研究チームの協働の成果は、大聖堂の工匠たちの技術と意図に新たな光を当てるものである。公表は Journal of Archaeological Science の2015年1月号予定。(・・中略・・)

12世紀中頃からパリ周辺で花開いたゴシック建築は相当量の鉄製補強を含んでいたことが知られるが、大聖堂は何世紀にもわたって改修・修理・保存などを経験してきた生きた建物であるため、鉄が当初設計の一部だと示唆する建築的・技術的証拠があっても実際に組み込まれた時期については論争の種となってきた。今回、フランスの学際的な研究者チームは初めて放射性炭素年代測定法を用いて大聖堂の鉄の信頼できる年代を確定した。(考古学、歴史学、材料科学、化学の)専門的知識を組み合わせ、金属製の補強は石を補完するために当初の設計段階から一体的に用いられていたことを証明した。(・・中略・・)

ボーヴェでは、フライングバットレスを補強する金属製タイ・ロッドは後補と考えられてきたが、部材の一部が建設過程の初期(1225〜1240年頃)に遡ることが証明され、世界で最も高いゴシックの内陣(46.3m)を建設するため、最初の設計段階から鉄が石とが結合されたことを物語る。より古い(1195-1214)ブールジュ大聖堂では、内陣を取り囲む鉄のチェーンが建設当初のものと分かった。柱を避けて通っている部分があることから当初設計の一部ではないが建設中に組み込まれたらしいことが分かる。こうした分析は、大聖堂の建設現場が、様々な職域出身の工匠たちが建築的挑戦にふさわしい建設技術を試す正真正銘の研究室であったことを裏付けるものだ。

この絶対年代測定技術は、中世の建設現場の理解を更新する道を開いた。同研究チームはまもなくサント・シャペルからもサンプルをとり、またクメール帝国(カンボジア)における寺院と鉄交易の年代判定にも焦点を当てるという。

西洋建築史でこういうレポート出題したらわりと書けていた。

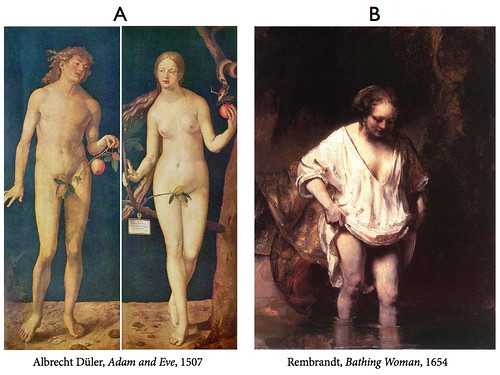

分かる人には分かるので、そんな直球の課題出してるのかと思われそうでちょっと恥ずかしいのだが、12月にゴシックの話が終わったところで出題した。AとBの差異を対照的に論じなさい、っていう、まあ、そのままズバリの課題。達成度の計測じゃなくて、予習的レポート。かつ学生たち(2年生)のお手並み拝見。

分かる人には分かるので、そんな直球の課題出してるのかと思われそうでちょっと恥ずかしいのだが、12月にゴシックの話が終わったところで出題した。AとBの差異を対照的に論じなさい、っていう、まあ、そのままズバリの課題。達成度の計測じゃなくて、予習的レポート。かつ学生たち(2年生)のお手並み拝見。

明日の授業で返却なので採点中いま(ツイッター風)。結論から言うと、ヴェルフリンに言及したレポート無し。最近の学生は本読まないからけっこう純粋な観察力と記述力のテストになってしまうという、客観的にはちょっと皮肉な話ではあるのだが。

学生に配った図版は実際には全部で3セット。どれも16世紀(ルネサンス)と17世紀(バロック)の対になっている(ぜんぶ絵画)。その3セットを通じて、共通性と対照性のマトリクスを解くという推論も課されている。

どういうわけか、AはロマネスクでBはゴシックだとか、意味不明の(かつ不要の)誤りをおかしている人が何人かいたが、そういう人は何も知らない(授業もたぶん出ていない)分、かえって真面目に眼前の対象をよく観察はしているという、これまたちょっと教師的にはお寒い現実もあったりする。

しかしまあ全体的にはちゃんと目で相撲とった感じの人が多かったので、レポート返却した流れでヴェルフリンの話すればちゃんと言葉の力に驚きながら聞いてくれるであろう、とタカをくくりつつもうちょっとレポートにコメント書き込む。

西洋建築史13/18世紀:啓蒙思想の時代 (最終回)

0114 前回バロックまでの話は終えていたので、まずは都市に目を向けて、中世・ルネサンス・バロックの都市の特徴がどのように展開してきたかを概観して、建築とパラレルに理解可能なことを強調。一方、ロココの都市計画(←語義矛盾というくらい奇妙な響きです)とかがあるわけではなく、都市計画・都市デザインという領域ではバロックが17世紀から20世紀前半まで長く命脈を保つことを確認しておく。

さて18世紀。舞台の中心はフランス。以下のような目まぐるしい展開のなかで、ルネサンス以降の基本的な思考様式が揺らぎ(あるいはルネサンスに胚胎していた根本的な矛盾が露呈し)、論理の再構築に向けた大きなエネルギーが渦巻きはじめる。

(1)新旧論争。古典古代の規範性を揺るがす。同時に建築の恣意性、趣味、判断の側面を浮上させる。

(2)ギリシア発見(歴史的遡行)。考古学的な追求。これも新たな規範をつくり出すと同時に、古代の多様性を明るみに出す。

(3)建築論的ラディカリズム(原理的遡行)。ロージェの原始の小屋。そしてスフロのサント・ジュヌヴィエーヴ。補強のため随所に鉄筋を入れ込み、中世のフライングバットレスをそれとは分からないように採用している。そうまでして、独立円柱のみによる大規模教会堂の実現にトライした興味深い建物。

(4)ヴィジョネール達の出現。もちろん純粋幾何学立体による建築。しかし、授業では時間がなく紹介できなかったけれど、論じるべき問題が多数ある。科学と美学との結合を見事に表現してしまったニュートン記念堂のブーレー。キャラクター概念を暴走させてしまったルドゥーやルクー。そして深い闇のようなピラネージ。

(5)工学的プラグマティズム。18世紀の最末年から19世紀へとつながるデュランの試み。

これらが、のちに近代建築の起源としての位置を与えられることになるわけで、革命の時代18世紀は興味が尽きない。ところがそれが一直線に20世紀的なものに行かないところがまた面白い。19世紀は少なくとも見かけ上は非革命的だ。いま再検討すべきは18世紀か、それとも19世紀か。

西洋建築史12/バロックという志向性

ルネサンスの建築家アルベルティは、草むらを歩く人の顔は緑がかって見えるが、それは絵画では再現してはならないと言った。レオナルド・ダ・ビンチは事物の陰影は状況によって様々な色を呈するが、“真実の陰影”とは物体の固有色に黒を混ぜたものであると言った。つまり、彼らは人間の知覚する事物(現象 phenomenon)と、真実の事物(実体 entity)とを厳格に区別し、しかも芸術が向かうべきは後者であると考えていた。バロックは逆に明暗・色彩の分布、奥行き、動きといった現象の把握に向かう。窓からの強い夕日が壁・椅子・人にあたっていればこれらはほとんど同じオレンジ色に溶け合い、逆に闇もそれが椅子の背か人の背かは区別されることなく黒く塗り込められる。16世紀と17世紀では、絵画はまるで違ってしまうのである。

建築のルネサンス/バロックの対比は、意外とむずかしい、というか楕円とかボキャブラリのレベルでとりあえず頭に突っ込んでおくということになりがち(僕の学生時代を思い出してみても当時はまともに理解していたとは思えない)。でも、上のような規準を持っておくと知らない建築をみてもかなり区別ができる。ルネサンスの建築は、複数の純粋幾何学立体が整数比的な秩序の下に完結的な集合をなす。ひとつひとつの立体の面はあくまで平滑な平面であり、隅々まで白く、明るく、だからその輪郭を縁取る線(直線や円弧)がくっきりと際立つ。それこそが(観察者としての人間の存在など前提にせずとも実在すると確信される)神の被造物としての“真実の建築”に他ならなかったからである。逆に、感覚器としての身体が体験する現象としての“空間”を追求したのがバロックであって、バロック建築では立体は歪められ、隣り合う立体と接着してしまい、平面には凹凸がつけられ、輪郭は立体の融合によってなくなるか、もしくは装飾で掻き消される。闇に溶けた非分節的空間へと劇的な光が入り込んで知覚の焦点をつくる。さらに言えば、バロックの絵画や彫刻もそこに統合されて、一体的で陰影と流動感に満ちた空間をつくり出す。

このようなバロック的志向性の後ろ盾となったのは反宗教改革と絶対王政である。プロテスタントの躍進に対するカトリックの巻き返しは強烈で、その中心にあったのが総本山バチカンであり、また「教皇の先鋭部隊」たるイエズス会であった。あのザビエルさんはイエズス会の創立メンバーの一人で、日本に来たのも反宗教改革の一環。

西洋建築史11/ルネサンスとバロック〜類型的思考による〜

やはりノドの具合が万全でなく、90分講義は危険なので、今日は授業時間内で小課題を出すことにした。

おおむね16世紀と17世紀の実例のなかから、身廊部、ドーム見上げ、ファサードの写真を対になるように与え、その表現上の特質について差異を摘出して対比的に規定せよというもの。それから、これら3つの対に加えて、デューラーとレンブラントの習作も並べておく。もちろんヴェルフリンからの引用。つまりルネサンス/バロックの志向性の対比を自分の眼と言葉で構築してみようという課題。比較的分かりやすい題材が与えられている時点でかなり仕組まれてはいるわけだが。さて皆さんはヴェルフリンやフランクルに迫れるか、お手並み拝見。

とはいえ実はそれほど明るい見通しがあったわけではなく、むしろ概して近年の学生は言葉を使うことにかなり弱くなっていると感じるので、それを具体的に測定しておきたいという意図もある。先日も次年度の研究室配属を決めるための面接があったのだが、僕が潜在的な可能性を感じ取ることができても、本人が言葉ではほとんど表現できない場合が多い。建築史の授業はその辺を鍛える機能も持ち合わせていなければならないと思う。

西洋建築史10/合理の神秘〜ルネサンスの思想と造形

1203 ルネサンスの要点は、まず古代(antiquity)が古典(classic)として発見されたことにある。現在は、典拠としての古代の再生として位置づけられ、両者の「あいだ」の空隙が中世とされる。これは時間のデザイン(歴史)に他ならない。時間というものは、おそらくただ真上に積み重ねられるだけでは歴史としての自覚化には至らないのだろう。だからこれは偉大な発明だった。しかし、ルネサンスの人々が時間を折り曲げて現在を古典に重ねるという意識構造を生み出してしまったために、以後の新しさ(時間の進行)は過去への態度を組み込まずにはつくれなくなってしまった。むろん、「現在」の意義も変わってしまったに違いない。

もうひとつの要点は、たとえば振動数が整数比になる音の合成が美しく感じられること(和音)が示すように、「合理」(理に適っていること)が「美」を生み出すということへの驚きと信頼。つまり合理→美という回路自体は説明しがたいが、それゆえにこそ人智を超える意思の働きがそこにあるとしか言えないのだ。この意味で合理を信奉することは一種の神秘思想に他ならないのであって、そうでなければ平面も立面も断面も整数比で統御せずにおれないルネサンス建築のパトスは理解しえないだろう。しかし、建築家はこの人智を超える意思を復元的に再生産しうる職能者なのだと考えられたわけで、これまた恐ろしい発明には違いないのである。