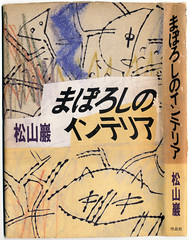

松山巖『まぼろしのインテリア』(作品社、1985)を読んだ。1981〜85年に書かれた文章をほとんど書き直して一冊にしたもので、よく知られた処女作『乱歩と東京』(パルコ出版、1984)につづく二冊目。不覚にして僕は初めて読んだのだが『乱歩と東京』よりずっとよいと思った。のちに『百年の棲家』(筑摩書房、1995)と改題されて文庫化されているが、こちらもすでに古書でないと入手できない。

松山巖『まぼろしのインテリア』(作品社、1985)を読んだ。1981〜85年に書かれた文章をほとんど書き直して一冊にしたもので、よく知られた処女作『乱歩と東京』(パルコ出版、1984)につづく二冊目。不覚にして僕は初めて読んだのだが『乱歩と東京』よりずっとよいと思った。のちに『百年の棲家』(筑摩書房、1995)と改題されて文庫化されているが、こちらもすでに古書でないと入手できない。

上にスラッシュを挟んで並べたのはこの本の第一章〜終章までのタイトルで、明治維新から戦後高度成長期までの日本人の「住む」ことの変容を、「人」や「人たち」の何やら切実だが滑稽な生き様と、それを切実で滑稽なものにせざるをえない「近代」という巨大な力とのあいだに描き出している。本書を通じて、松山さんらしい建築「周辺」的な博捜にじわじわと圧倒されるのだが、それは資料の渉猟のみならず自らの足で歩くという路上的な渉猟の両面にわたっていて、比喩的にいえば、広がる裾野の樹海に分け入り彷徨うようでありながら、建築という峰の方をこそむしろ周辺化するような視線が貫かれている。(それは松山さんの書くものの批判的な鋭利さと、その批判の拠点となるある種の保守性にもつながっているのだが、それは僕たちにもついてまわる問題であり、それも含めて松山さんは僕たちのひとつのよき道標なのである)

文庫版では採用されなかった旧書名の「インテリア」という語は、松山さんが「過渡期に生じた生活のズレ」、その「断面」をそう名付けた言葉だが、それは「失われ忘れさられた」移行的な時間の内部への視線であり、また著者の視点が決して外在化しないという意味での内部的な視線とも関係しているように思われた。

幕末維新に流れ込む「地動説」に対して仏教の須弥山宇宙論を守ろうとした浄土真宗の僧・佐田介石の排外主義的な欧化批判を題材とする「怒る人」は、藤森照信先生とはまた違った角度から銀座煉瓦街の持ちえた意味をあぶり出している。「見せしめの人々」では大工の子に生まれて放蕩と流転ののちに貸家経営で成功して大地主となる大崎辰五郎と、政商としてのしあがった岩崎家(三菱)とがとりあげられ、「土地」と「人」の支配の変容を立体的に描く。「諦める人たち」では池袋の復興マーケットと公団2DKの対照、そして西山夘三が自ら息子に勧めた高層アパートが孫の転落死を招いてしまうという悲劇を通して、とめどなく進行してしまう巨大な力(一言でいえば官僚・企業支配であろう)とそこに生じるある種の「転倒」が指摘される。

しかしある意味で本書のなかではやや異色な、藤井厚二の実験住居を主題とする「逃げる人々」での「聴竹居」論に僕は一番惹かれた。いまはもう第五回住居(聴竹居)しか現存しないが、松山さんが大山崎を訪ねた頃はまだ第四回住居があり、しかも第二回の「前」に建築されながら藤井が「系列」から外した(番号を付けなかった)もうひとつの実験住居がひっそりと建っていた。その比較を通じて浮かび上がる藤井の住宅設計の特異な性格は、むしろ近年の建築家の住宅設計にもつながるある特質をすら示すようにも思われる(二十数年前の松山さんはもちろん今日の状況を知るわけではないから、それがまた不思議な時間感覚をおこさせる)。聴竹居は、いわゆるモダンリビングを知る私たちからみればひどく形式性の弱い空間であり、松山さんの分析はたしかに僕自身が以前に聴竹居を訪れたときに感じたあの空間のとりとめのなさと合致している。あの家には居間と呼べるような定義された共有空間がなく、むしろ外周に配された個室群をつなぐあいまいな残余のようなものが真中に残されたという風であったし、その個室と残余空間とのあいだの境界装置が不思議な(安部公房的なのぞき穴にも通じるフェティシスティックな)ナイーブさを持っていたような気もする。松山さんはこれを境界的な「仕掛け」への「偏愛」と表現し、藤井の主たる関心であった自然換気などの環境調整的な問題系もこれに通ずるかもしれないと示唆する。興味深いことに、藤井に招かれて訪問したブルーノ・タウトはこの家を高く評価しながら、同時に、その設計者を評して「建築家としてはひどく感覚が欠けている」と書いているという。