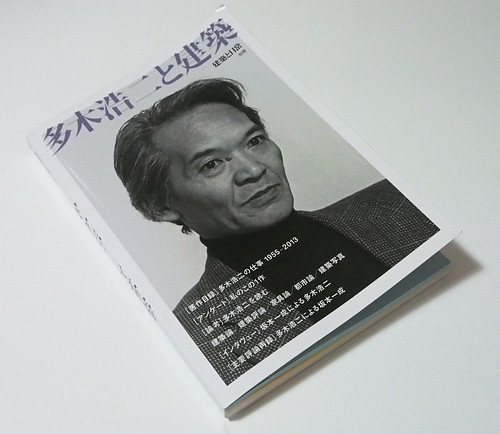

編集者・長島明夫さんの『建築と日常』の別冊『多木浩二と建築』が刊行されたのは4月の上旬のことだったか。色々バタバタしてなかなか拝読できなかったのだが、ようやく(通読とはいえないものの)ほぼ読了。大変な力作である。膨大な著作目録、そこに挟み込まれるアンケート、そしていくつかの論考・・・ここまでのページ数が88。そして89ページ以降は裏表紙側からはじまり、編者による坂本一成への4回のインタビューと、多木浩二による坂本論の再録とで構成される。という具合で計239ページ、びっしり濃密。長島さんが投じた作業量と、さらにその背後で重ねられた準備作業の厚みがじわじわと伝わってくる。

編集者・長島明夫さんの『建築と日常』の別冊『多木浩二と建築』が刊行されたのは4月の上旬のことだったか。色々バタバタしてなかなか拝読できなかったのだが、ようやく(通読とはいえないものの)ほぼ読了。大変な力作である。膨大な著作目録、そこに挟み込まれるアンケート、そしていくつかの論考・・・ここまでのページ数が88。そして89ページ以降は裏表紙側からはじまり、編者による坂本一成への4回のインタビューと、多木浩二による坂本論の再録とで構成される。という具合で計239ページ、びっしり濃密。長島さんが投じた作業量と、さらにその背後で重ねられた準備作業の厚みがじわじわと伝わってくる。

僕自身はこれまで、『ものの詩学』『生きられた家』『都市の政治学』など、院生の頃から何冊かは読んできたが、多木浩二は(尊敬しているのは無論のこととして、なお)いつもどこか違和感が残ってしまう書き手という印象がある。世界は露骨な暴力やら地べたの欲望でつくられているのに、多木の文章はいつもそれを「文化」という窓を通して問おうとする。たとえば、『都市の政治学』(1994)には「ゼロ」という表現が頻出するが、もはや何を意味することもない自己言及としての都市現象、というような言挙げを読むにつけ、資本主義社会の内部で文化現象という兆候において書く、という構え方からそれが導かれてしまっているだけじゃないか、と思ったりもする。

今回、長島さんから依頼されて『都市の政治学』についての解題的論考を書かせていただき、このことを少し考え直してみた。

多木によれば、僕たちの「都市」概念の範例は、実は19世紀的ネーションステートの首都、すなわちロンドンやパリ等である(これは鋭い指摘で、僕たちはそのことに今もあまり自覚的でない)。閉鎖系の都市国家=都市共同体を開き、権力と資本の中心とすることで出現した特異な都市が、20世紀の「都市」イメージを占拠してきたわけだ。さて、そのパリを変貌させていく巨大な力の兆しとしての「あたらしき悪しきもの」を読み解いたのがベンヤミン。東京なら今和次郎か。これが20世紀前半。資本主義はさらに都市を匿名的で自動的なものに変えてゆき、国家が後退することで都市はますます不可視になる。磯崎新あるいは八田利也、ヴェンチューリ、あるいはコールハースらが読もうとしたのはこの20世紀後半の都市だろう。そして多木浩二の『都市の政治学』はバブル崩壊後の1993年に書き始められ、阪神淡路大震災前の1994年に脱稿・刊行されている。多木にとって、都市も建築も家具も、それを通して世界の変化、人と世界の関わりの変化を読み解くための「界面」であり「方法」であったのだが、20世紀末に至り、都市がもはや「方法」になりえないという苛立ちを多木は感じていたという。人が巨大な力の作用を受け、様々な抵抗を返す、そうした相互作用のポリティクスを読むのが多木の方法だったことに鑑みれば、「方法にならない」という苛立ちは、端的にいえば人が都市に対して抵抗を示さなくなってしまった、という観察から来ていたのではないかと思われる。けれど、それが一時的な無風地帯であったことは今日の頻発する災害や階級社会化の趨勢をみればはっきりしている(もちろん、にもかかわらず抵抗がさほど顕在化しない、と見ることもできる)。それに、20世紀後半の苛立ちを文化論的に回収しなかった人たち(ルフェーブルとか)の後継者たちは資本主義と自由の問題にもっと生々しい発言を続けている。

『多木浩二と建築』の後半部、坂本一成と多木浩二の「共振」的関係の復元作業は、1960年代以降の日本の建築家の歩みについて多くを教えてくれる。建築評論に関わりはじめた頃の多木が注目したのは篠原一男と磯崎新だった。それはヒロイックな丹下世代に対する抵抗としての「芸術」の立て方に共感したからだが、70年代以降の多木はそのフォルマリズムから離れ、経験的なもの(都市、社会、ヴァナキュラーなもの、コンベンショナルなもの・・・)との接続の回復をサポートしはじめた(坂本一成、伊東豊雄、長谷川逸子ら)。しかし、90年代になると多木は建築評論そのものへの違和感を表明しつつ、建築の社会性を問い直す動向を支持するようになる。ここにもある種の苛立ちがあっただろう。それは結局は建築家の世界の自閉性への疑問だったように思うのだが、考えてみれば、それはむしろ多木自身への苛立ちだったのかもしれない。

多木は3.11の1ヶ月後に亡くなった。だから、今こんなことを書くのはアンフェアだという気もする。90年代以降、社会性の回復へと舵を切った動向が3.11以後いよいよ大きくなり、私たちはその地平でものを考えてしまっているからだ。しかし、である。一方で、90年代から3.11以後へとつづく流れのなかで、「社会へ」「地域へ」「人々へ」というとき、建築家は「建築的問題」を立てるためのプレ・テクストとしてそれらを巧みに使っているに過ぎないのではないか、つまり60-70年代以降の芸術的・文化的な建築像をまだ相対化できぬままに都市や社会や住民と接続しようとしているのではないかという気もしていて、多木はそういう日本的建築家像の形成にそれなりの責任があるようにも思われるのである。また他方で、3.11以後などという言挙げはいつまで続くか分からないのだし、僕らだって多木を批判できる特権的な場所にいるわけではない。むしろ、そんな言挙げなど関係のない現場でのストラグルを見つめることが重要ではないか、などと書くと何か反動的に響くと思うけど、そういう場所から言葉をつむぐ努力をせず、芸術的・文化的な回路の維持につとめてきた歩みは、これはもう罪深きサボタージュだったとちゃんと言ってみるべきでは?(そうでないと本気で芸術を目指している人も居場所がない)。

『多木浩二と建築』を読んで、不勉強を恥じつつ、僕なりに考え直したのは、やはり多木浩二を避けて通ることはできないのだな、ということ。ここではとても偉そうなことを乱暴に書き付けてしまったけど、多木浩二という知性の苛立ちが私たちにとっては高感度な道標として歴史のなかの起伏に刻み付けられている。それをきちんと活用しつつ、僕たちなりの歴史の再読と書き換えをしなくちゃ、と思う。

貴重な機会(考える機会)を与えてくださり、ありがとうございました、長島さん。

《20130508追記》 長島明夫さんが5月7日付ツイッター(別冊『多木浩二と建築』@takikoji_arch)でこの記事を取り上げて下さっているが、僕はツイッターをやっていないのでこの場に注を付す。二つ目のツイートで「青井さんが「罪深きサボタージュ」と多木批判をする」とあるが、「罪深きサボタージュ」は多木に直接向けて書いたわけではない。舌足らずな文章だから誤解を招いたとしても筆者の責任だが、この言葉は、建築の世界の言論が70年代以来「芸術的・文化的回路の維持につとめてきた」、またそれを相対化せずに「3.11以後」を言挙げする傾向がある、また現実のストラグルから言葉をつむぐ営みが抜け落ちている、といったことに向けている。これは丁寧に読んで頂ければ分かると思う。たしかに、「芸術的・文化的回路」を建築の言論の世界に定着させるのに多木も一役買っているので「責任がある」とも書いたが、彼自身がものを考え、書く場所をそのように設定したことを否定などできるはずがないし、その場所の限界をも引き受けるがゆえの彼の苛立ちは真摯なものであると考えるから、そこに発して書かれた文章は我々の信頼し活用すべき「道標」だとも書いた。だからこそ多木の文章を読む時に僕が感じる違和感の所在、つまり多木を「活用しつつ、僕たちなりの歴史の再読と書き換えを」構想する方向を考えることが誠実だと考えた。多木浩二に対して「サボタージュ」なんて、とんでもない。

普段なら後で気づいた文章の不備は修正するが、こうなるともう手を入れるわけにはいかないので、読者諸氏には文脈を丁寧に追っていただきたいと重ねてお願いする。

《20130512追記》 上記のツイートは正確には長島さんご自身のツイッター@richeamateur で呟かれたものだったので訂正する(僕はたまたま@takikoji_arch がそれをリツイートしたものを最初に見たので間違えた)。上の追記の後、長島さんが5月8日付ツイートで誤解の訂正をしてくださった。一連のツイートは削除されているが、『建築と日常』編集者日記の5月10付エントリでそのことも含めて書いておられるので参照いただければと思う。僕としては、「建築家」という言葉や意識(自意識)にまつわる歴史をそろそろ相対化し、清算しないと、色々と不自由で仕方がない、そういう時期に来ているように思う。多木浩二の、自ら選んだ場所での格闘は最大限に評価すべきだが、多木のような文化的回路での批評を建築サイドが重宝がったことが、建築に社会的不自由さをもたらすのに寄与した側面があると思う、と言っているに過ぎない。しかも、それだって建築家と建築メディアの側に「建築家」を文化的回路で自律させ、温存させるというニーズがあって多木を利用したと見るべきだろうから、多木のせい、みたいな言い方だけは絶対に許されないと思う。