古建築実習2014:法界寺阿弥陀堂についての覚書

10月6日(月)生田(開始)/白川郷(キャンセル)/美濃(泊)

10月7日(火)美濃(伝健)/永保寺(開山堂・観音堂・方丈)/関宿(伝健)/奈良駅(解散)

10月8日(水)奈良駅(集合)/法隆寺(西院中門・金堂・五重塔・大講堂/東院夢殿)/薬師寺(金堂・西塔・講堂)/唐招提寺(金堂・講堂・経蔵)/東大寺(南大門・大仏殿・鐘楼・法華堂)/奈良駅(解散)

10月9日(木)奈良駅(出発)/室生寺(金堂・彌勒堂・潅頂堂・五重塔)/当麻寺(本堂・金堂・講堂・塔)/慈光院(書院・茶室)/奈良駅(解散)

10月10日(金)奈良駅(集合)/浄瑠璃寺(九体阿弥陀堂・三重塔)/平等院(鳳凰堂・鳳翔館)/法界寺(阿弥陀堂)/西本願寺(阿弥陀堂・御影堂・書院・飛雲閣)/京都駅(終了)

今年は大型バスの料金改定のあおりで日程を1日短縮し、そのうえ台風の影響で初日の出発が大幅に遅れて白川郷の合掌造民家のキャンセルを余儀なくされる不運もあったが無事終了。門脇先生・川嶋先生・TAの皆さん、お疲れさまでした。

今年のレポート課題は、4日目に訪ねた室生寺金堂の分析・批評。学生たち(4年生)は3日目までで実地に古代・中世建築に関する初歩的な見方をいちおう身につけている。室生寺金堂は、斜面と木立という環境のなかで柔らかくも端正な佇まいを見せる、僕の好きな建物のひとつだが、正堂の身舎/庇スパンの異例な扱い、孫庇による礼堂の付加過程、これにともなう正堂隅木と礼堂母屋との軒裏での納まり、正堂・礼堂の床高の処理、野屋根と縋破風の構成、正面中央の階の有無・・・などなど、考えてみるに足るポイントが次々に見えてくるのも魅力。学生たちが自らの目で着眼点を見つけ、問いを立て、仮説をつくっては観察や論理によってそれを検討するなどといったことが出来るのか、実は半信半疑だったが、これは杞憂だった。金堂の周囲を取り巻く学生たちを廻って議論に付き合ってみると、むしろ彼らに鋭い観察と多様な着眼の可能性を教えられた。レポートを読むのが楽しみ。

さて、それとは別に、今回自分なりに気付きがあったのは、これまた以前から好きな建物のひとつ、法界寺阿弥陀堂についてである。

さて、それとは別に、今回自分なりに気付きがあったのは、これまた以前から好きな建物のひとつ、法界寺阿弥陀堂についてである。

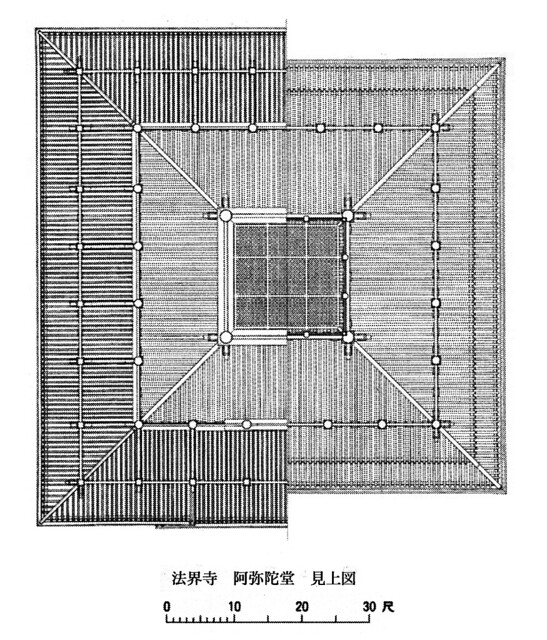

一間四方の身舎を構成する四本の柱を四天柱というが、法界寺阿弥陀堂ではそのスパンは18尺と常軌を逸する大きさで、巨大な円柱にはかつて極彩色の曼荼羅が描かれていた。その四周に庇をめぐらせて内部空間をつくるのだが、そのスケールの異常さは、法界寺と同じ丈六の阿弥陀像をおさめる平等院鳳凰堂と比べてみるとよく分かる。鳳凰堂の中堂は3×2間(34×26尺)で、木割も常識的であり、庇はない。対して法界寺では庇を含む内部空間が44尺四方の広がりをもつ。

法界寺阿弥陀堂の身舎は、四天柱によって幾分縦長ながらキューブのごとく定義される。面白いのはこの一間四方の身舎に対して、庇を(三間でなく)五間四方とすることだ。このため庇の柱径は四天柱よりひとまわりもふたまわりも小さく、また当然ながら身舎(四天柱)と庇とでは柱筋が合わない。異例のプランだ。こうして四天柱は特異な存在感を放つ。

同時に注意すべきは、この柱筋の不一致ゆえに、通常なら身舎柱と庇柱とをつなぐ繋虹梁が架けられないということだ。つまり庇部分は力動感あふれる構造材を欠き、化粧垂木のストライプだけが支配する。それがグラフィカルといってもよい鮮烈な面をかたちづくり、垂木の線が中央のキューブに向かって上昇することによって、入れ子状で求心的な空間構成に異様な強度が与えられる。

同時に注意すべきは、この柱筋の不一致ゆえに、通常なら身舎柱と庇柱とをつなぐ繋虹梁が架けられないということだ。つまり庇部分は力動感あふれる構造材を欠き、化粧垂木のストライプだけが支配する。それがグラフィカルといってもよい鮮烈な面をかたちづくり、垂木の線が中央のキューブに向かって上昇することによって、入れ子状で求心的な空間構成に異様な強度が与えられる。

ティム・インゴルドは『ラインズ:線の文化誌』(工藤晋訳、左右社、2014)で、線はサーフェスを伴うものとそうでないものに大別できるという。インゴルドは前者をトレース(軌跡)、後者をスレッド(糸)と呼んで分類しつつ、互いの流動的な関係を分析するのだが、建築の部材にもこの二種類がある。柱や梁は、壁と一体化せずに、空中を走る独立した線として存在することができるが、根太や垂木はつねにサーフェスとともにある。建築表現の力点が後者に置かれることは稀だ。垂木は、たとえば板軒にすれば省略することだってできるが、それは(そこでは)面こそが命題として先行するからだろう。

ところが法界寺阿弥陀堂の庇空間では、通常ならば存在する、空中を走るダイナミックな繋虹梁が消され、かわりにサーフェスと一体化された垂木のストライプが、内部空間の求心性をエスカレートさせる。垂木が持ちうる表現力がこれほど高められた建物が他にあるだろうか。また庇柱もすべて壁と一体化してサーフェスをつくっているから、あれほど巨大な空間のなかに、独立したスレッドとしての線は四天柱の四本しか存在しないことに気づく。あの建物の異様さはここに起因している。他の一切をサーフェスに還元することで、それがつくるボックスのなかに四天柱だけを独立した強い線として残す。庇を五間として柱筋をズラしているのはこの点でも意味深い。

いい換えると、この建物は三次元的な構成の形式的強度という点ではきわめて建築的なのだが、しかしその強さは軸組の一貫性という構造合理性、つまり建築的な統合性を部分的に放棄することで、比類ない水準にまで高められている。平安末からの浄土信仰の高まりは、現世(混沌)からの逃亡と、完璧な法(仏法)による救済への憧れであった。希求される秩序は、それが秩序であるかぎり形式の強度が不可欠であり、なおかつ、不在の世界(ユートピア)の再現には構築的・力学的なものは障碍とみなされたようにも思える。

浄土信仰の高まりを背景に盛んに営まれた阿弥陀堂のひとつの型に、九体堂(九体阿弥陀堂)と呼ばれるものがあり、その唯一の現存遺構として浄瑠璃寺本堂がある。9×2間の身舎に庇をめぐらせた横広の長堂をなすのだが、やはり繋虹梁がなく、法界寺と同様に庇は化粧垂木の鮮烈なグラフィックをなす。この事例では、柱筋の不一致はないから、繋虹梁は架けられないわけではない。とすれば、法界寺のケースでも、柱筋がズレるから繋虹梁を架けられなかったというより、やはり構造的な力動感の表現が避けられた、ということかもしれない。そもそも、柱筋をズラすという操作自体、構造的一貫性に対する忌避の意識を感じさせる。

おそらく、唐様式導入以降の古代建築の国風化の流れのなかでも一貫して維持された構造-空間の統合性は、平安末からの浄土信仰ブームのなかで先鋭的な忌避の対象とされたといえるのではないか。建築の構築性に対するアンビヴァレントな逃走の欲求が広範にわき起こったのではないか。そう考えると、鳳凰堂をつくらせた藤原頼通の着想は、軸足を建物からピクチャレスクな環境デザインへと強引に移行させることで、この逃走をもう一歩先に進めることにあったように思える。内部空間をもつ阿弥陀堂本体そのもの(中堂)はミニマムに抑え、その左右に翼廊を延ばして池のある庭園とともにひとつの絵画を現出させる。それは、浄土変相図に描かれた、池を前にして立つ、ウィングを拡げた浮遊感のあるあの建物の姿である。死者の魂を迎える阿弥陀はその中堂に座す。頼通にとっては、このイマジナリーな世界の地上への移植が重要だったのだろう(しかしそれはなぜ地上になければならないのか?)。翼廊の二階は人が立てないほど低く、吹き放ちの一階は不安定に思えるほど高いのだが、その落ち着きのない腰高のプロポーションは、中堂の裳階とも連動して、このイマジナリーな世界の完成度を高めている。それは建築ではない。しかし、こうした緊張感こそが、この時期の一連の阿弥陀堂の建築性なのだろう。

おそらく、唐様式導入以降の古代建築の国風化の流れのなかでも一貫して維持された構造-空間の統合性は、平安末からの浄土信仰ブームのなかで先鋭的な忌避の対象とされたといえるのではないか。建築の構築性に対するアンビヴァレントな逃走の欲求が広範にわき起こったのではないか。そう考えると、鳳凰堂をつくらせた藤原頼通の着想は、軸足を建物からピクチャレスクな環境デザインへと強引に移行させることで、この逃走をもう一歩先に進めることにあったように思える。内部空間をもつ阿弥陀堂本体そのもの(中堂)はミニマムに抑え、その左右に翼廊を延ばして池のある庭園とともにひとつの絵画を現出させる。それは、浄土変相図に描かれた、池を前にして立つ、ウィングを拡げた浮遊感のあるあの建物の姿である。死者の魂を迎える阿弥陀はその中堂に座す。頼通にとっては、このイマジナリーな世界の地上への移植が重要だったのだろう(しかしそれはなぜ地上になければならないのか?)。翼廊の二階は人が立てないほど低く、吹き放ちの一階は不安定に思えるほど高いのだが、その落ち着きのない腰高のプロポーションは、中堂の裳階とも連動して、このイマジナリーな世界の完成度を高めている。それは建築ではない。しかし、こうした緊張感こそが、この時期の一連の阿弥陀堂の建築性なのだろう。