SDレビュー2013刊行。後半は入選者と塚本由晴・青井哲人による丸々1日討論。

『SDレビュー2013』が刊行された。今年は入選作のページが拡充され、提案が「読める」誌面になったね。そして後半の企画は、入選者のみなさんによる非公開ゼミ。題して「SD丸々1日討論:日本現代建築における歴史認識をめぐって/SD a Day Long Debate: on historical perspective in Japanese contemporary architecture」。発案(言い出しっぺ)は塚本由晴さん。

『SDレビュー2013』が刊行された。今年は入選作のページが拡充され、提案が「読める」誌面になったね。そして後半の企画は、入選者のみなさんによる非公開ゼミ。題して「SD丸々1日討論:日本現代建築における歴史認識をめぐって/SD a Day Long Debate: on historical perspective in Japanese contemporary architecture」。発案(言い出しっぺ)は塚本由晴さん。

いま自分たちは歴史のなかのどこに立っているのか。その認識からどのような建築的課題を立てようとしているのか。私たちはそれを100年前の人たち、100年後の人たちにどう説明できるのか。建築が言葉ととともに立ち上がるものだとしたら、それは歴史意識から迫り上がり、あるいは歴史を共有のプラットフォームとして議論され、明確化され、また未来の人々に歴史的に検証されるのではないか。逆にいえば、歴史はいやおうなく私たちの足下を構造づけていて、そこにどうつながり、またどう切断するのか こんなことを入選者のみなさんとフランクに議論したい、というお話を塚本さんから聞き、2人で討論のホスト役をつとめることになった。

2013年9月19日、東工大緑が丘1号館にて朝9時にスタートした討論会が終了したのは夜9時!(それから懇親会がはじまり、店を替え、また替え・・・で、塚本さんと僕とあと数人は朝帰り)。誌面ではたぶん伝わらないけど、塚本さんはそれぞれの報告の要点をホワイトボードに書き出し、さらに質問やコメントを自ら投げかけながら同時にその応答も板書するという離れ業を、何と12時間にわたって最後までやり続けた。大きなホワイトボードが1組の報告と討論とでびっしり埋まったのだから、その板書の量たるや・・。それに引き替え僕はうーんと人知れず唸りながらコメントを絞り出すのに精一杯だったなー。何とか議論を深めたり広げたりする触媒になりたいと奮闘したつもりだが自分の能力不足を痛感してけっこうへこんだ。

2013年9月19日、東工大緑が丘1号館にて朝9時にスタートした討論会が終了したのは夜9時!(それから懇親会がはじまり、店を替え、また替え・・・で、塚本さんと僕とあと数人は朝帰り)。誌面ではたぶん伝わらないけど、塚本さんはそれぞれの報告の要点をホワイトボードに書き出し、さらに質問やコメントを自ら投げかけながら同時にその応答も板書するという離れ業を、何と12時間にわたって最後までやり続けた。大きなホワイトボードが1組の報告と討論とでびっしり埋まったのだから、その板書の量たるや・・。それに引き替え僕はうーんと人知れず唸りながらコメントを絞り出すのに精一杯だったなー。何とか議論を深めたり広げたりする触媒になりたいと奮闘したつもりだが自分の能力不足を痛感してけっこうへこんだ。

当然、恐ろしい字数の粗稿が上がったのだろうが、編集の川尻さんがそれを要領よく1/3ほどのヴォリュームに圧縮・整理して下さった。これもキツイ作業だったと思うが、それから先の、二十人くらいのチェックバックの五月雨的錯綜をさばくデリリアスな校正作業!(川尻さんが)

しかしこの討論会では、やはり「歴史」というものが若い建築家たちにとってはどこか遠いところにあって、何となくつくることに対して対立的・抑圧的な何かであるかのように捉えられてしまっていることがひしひしと感じられて、大いに考えさせられた。けれど、そういうふうにネガティブに括るのも決してよくない。いずれにせよ、建築界全体の失語症のリハビリを少しずつやっていく必要はあるし、今のままの建築史は役に立たないというか、たぶん一緒にリハビリをしなくちゃいけないんだろうな。

さらに10月31日に、討論会を踏まえつつ今回の「お題」の主旨を再確認し、展開するために、塚本さんと青井の対談を行った。一口に「歴史認識」といっても、(1)「建築家の立てる問題の系譜」のなかでの自身の歴史的な位置の認識(態度)、(2)「都市・建築の蓄積」という長期にわたりかつ無名の質にも定着してきたような歴史への自身の認識(態度)、の両面がある。この対談でまず確認したのは、これらが互いに補完しあう関係にあるだろうということ。たとえば、いわゆる都市住宅派以降の「住宅」は、ざっくり言えば日本型資本主義による空間編成の一面(郊外の膨張)と結びついており、その空間編成の力が建築を都市から疎外し、また建築家を都市へのコミットメントから疎外してきた、そうした歴史が産み落とし強化してきた表現ジャンルである。つまり、土地やティシューから切れた特異な表現の閉域をつくることは、都市の実態に容認されながら、また都市のどうしようもない実態を追認することでしかない。こう考えてくれば、(1)×(2)の相互補完性は理解されるのではないか。

もうひとつ、このところ僕が考えているのは、「68年」の問題。柄谷行人によれば、60年安保の担い手や政治的文脈がきわめて複合的でまた濃密に日本近代の史的構造の問題でもあったのに対して、68年の闘争は学生だけのもので、脱色され、かつ世界的につながっており、大学という身近な問題が世界に通じる普遍的問題たりうるという感覚が共有された。この運動が挫折したとき、政治的問題は芸術や学問の問題に変換され、個別的でミクロな問いを掘り下げることが普遍的な宇宙にいたる唯一の方法であるというような思考のパタンが一般化した。これが70年代以降の知的地平。フランス現代思想も68年に出自を持ち、それが世界に影響力を持ち得たのも68年の国際性に由来する。建築や芸術諸ジャンルの場合、偶然性・個別性を確信犯的に肥大化させシンギュラーな表現を際立たせることなしにユニヴァーサルな意義など獲得できないのだという思考回路ができ、その緊張感が忘れられていっても、呪縛だけは残る、といったことが今でも尾を引いていると思う。近年は都市・社会・政治と無縁に建築を語る人はほとんどいなくなったが、半ば偶然の局地的な諸条件を表現へと転化させるような回路は健在。柄谷に言わせれば、フーコーの権力論はまさに日常と身体に走るミクロな力をその力にそって描写していくという新しい知的沃野を開き、広大な影響を世界の知識人にもたらしたが、逆にそうした視野に権力論を閉じ込めてしまった、ということになる。塚本さんが対談で指摘している、疎外論→本来性の閉域という問題もたぶんつながっている。

もちろん、60年にも転向があり、55年にも、その前にも、それぞれの時代に転向はあった。最近思うのは、挫折→転向の後の人の姿をつなげて書かれているのが歴史なんじゃないかということだ。少なくとも1930年代以降の日本の建築史は、社会意識から芸術意欲への転向宣言とその証拠作品を並べたもののようにさえみえるのだ。

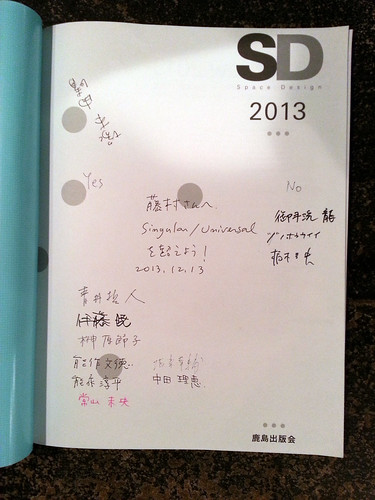

さて12月11日に刊行され、昨夜(13日の金曜日)は丸1日討論会メンバーの打ち上げ。とても楽しい夜になった。一次会の席上、誰とはなしに持参したSDレビューをカバンから出し、互いに寄せ書きする流れになった。そこでふと思い出したのが、塚本さんがこの企画の最初の打合せのとき見せてくれた "The Charlottesville Tapes", Rizzoli, 1985 という本。ヴァージニア大学でのある建築会議の記録なのだが、磯崎や伊東を含む世界の建築家たちが互いに自分の考えを報告して討議を繰り返したのちに、あるマニフェストが起草され、YES/NOのいずれかに参加者が署名している。これをモデルに、非公開にして気取らない討論会をやって、「歴史」をキーワードにして何をどこまで共有できるのかやってみよう、というのが実は今回の「SD丸々1日」の主旨だった。9月の討論会では時間がなくマニフェストに署名、というところまで至らなかったのだが・・・、いまそれが実現できるんじゃ! マニフェストは? 対談で話した「singular / universalを超えよう」でいいんじゃないすか?

さて12月11日に刊行され、昨夜(13日の金曜日)は丸1日討論会メンバーの打ち上げ。とても楽しい夜になった。一次会の席上、誰とはなしに持参したSDレビューをカバンから出し、互いに寄せ書きする流れになった。そこでふと思い出したのが、塚本さんがこの企画の最初の打合せのとき見せてくれた "The Charlottesville Tapes", Rizzoli, 1985 という本。ヴァージニア大学でのある建築会議の記録なのだが、磯崎や伊東を含む世界の建築家たちが互いに自分の考えを報告して討議を繰り返したのちに、あるマニフェストが起草され、YES/NOのいずれかに参加者が署名している。これをモデルに、非公開にして気取らない討論会をやって、「歴史」をキーワードにして何をどこまで共有できるのかやってみよう、というのが実は今回の「SD丸々1日」の主旨だった。9月の討論会では時間がなくマニフェストに署名、というところまで至らなかったのだが・・・、いまそれが実現できるんじゃ! マニフェストは? 対談で話した「singular / universalを超えよう」でいいんじゃないすか? というわけで、参加できたのは12〜13人だったけど、こういうこと(写真)になった次第(藤村さんのを撮らせてもらった)。

昨夜はとくに伊藤暁さん、御手洗龍さんとたくさん話せてよかった。藤村龍至さんとは少しだけ新国立競技場問題について話した。他にもいろいろ面白いことがたくさんあった。最後はこうした貴重な機会を与えてくださった塚本さんと握手を交わし(ありがとうございました!)、終電めざして歌舞伎町を走った走った(吐くかと思った)。

そして完成の感慨だけでない複雑な思いがこみ上げてしまったようにみえた川尻さん。ほんとにほんとにお疲れさまでした。