10+1 website 2017年9月号 特集「東京の〈際〉」 ---- 網と魚

10+1 website 201709 特集 東京の〈際〉

- 都市アウターリング研究事始め──際はどこにあるか?/青井哲人(明治大学准教授)

- 東京港・港湾倉庫の世界システム/渡邊大志(早稲田大学創造理工学部建築学科准教授)

- 点在する東京のマーケット──再び都市の資源になりうるか/石榑督和(東京理科大学工学部建築学科助教)

- 滝野川と「サードドメイン」/日埜直彦(建築家)

- 「東京の〈際〉」を制作せよ──関係の写像を超えて「未来」を拡張するためのプログラム/上妻世海(文筆家・キュレーター)

- 際を歩きにいく・足立区編/石川初(慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科/環境情報学部教授)+伊藤隼平(石川初研究室)+西野翔(同研究室)

都市のダイナミックな動き それを僕は何か巨大な心臓みたいな生き物がドクンドクンと膨張しながら自身のかたちをも変形させていくような、そんな動きとしてイメージしているんですが その動きが激しい社会的=空間的な変化としてあらわれてくる、そういう地帯としてアウターリング(=朱引・墨引の外側、旧東京市をとりまく旧郡部、生産+流通のエリア、ざっくりと皇居から8-16km圏)を見ています。

最近、オリンピックが近づいてるからでしょうが、テレビでちょっとマイナーな(失礼!)スポーツでも中継や解説が流れていたりして、昨夜はサーファーが格闘する大波が、沖から次々に送り出されてくるのをしばらくぼーっと見ていました。あの波、ある一定の条件をもった場所に大きくあらわれ、サーファーはその動きへの観察眼を研ぎ澄ましている。

大きなうねりが何らかの条件下でぐあーっと立ち上がって波形を顕在化させる、それに似たものを都市のなかにつかまえることで海=都市それ自体のうねりとそれが具体的に形態化する条件みたいなものが分かるんじゃないかなという 原稿〆切の前にサーフィン見てたらよかったのになあ。波頭っていう隠喩は思いついたんだけど、その波をつくり出している巨大な海それ自体のダイナミズムと、それをもたらす宇宙の動きと、海のうねりを波というかたちに整形する地形や風などの条件と、そして波という顕在化を感知する眼=身体の精度を上げていくサーファーと・・・こういうイメージをもうちょっとはっきり書けたらよかった気がする。

今回の特集の、東京の〈際〉をみようというテーマは面白いと思いました。当然ながらかつての文化記号論みたいなスタティックな中心-周縁論ではなく、ダイナミズムの表現としての〈際〉、つまり変化の波頭としての〈際〉を捉えることができるはずですが、それは必ずしも文字どおりの端っこ(物理的周縁)に現れるわけではない、ということをひとつは書きたかった。私たちの研究プロジェクトの場合、それを〈都心〉と〈郊外〉のような比較的安定的にカテゴライズ可能なエリアに挟まった、多義的・両義的な場所に見いだしてみようということです。

他方で、今回の文章はリングのかたちをした網にひっかかるものは何でも集めて、どんな魚がどれくらい含まれるか、その組成を調べていこうというわけで、つまりはリングは網にすぎないので、結果はリングをかき消すことにつなることはまあ規定の路線なわけです。網だって繕ったり縫い足したりもするでしょうしね。結局、そういうヤケクソな漁師+キマジメな検体検査官みたいな作業をやっていかないと、サーファーみたいな感度が手に入ないのかなと、そういう感じです。

学生の皆さんにもいつもそう言っているつもりなんだけど、アウターリングとは網なのか魚なのか、それを混同しちゃうと、自縄自縛になっちゃうよ(!)

浅間山麓の宇宙/荷車のある日常:種田元晴『立原道造の夢みた建築』(鹿島出版会、2016)を読んで

口絵に立原道造(1914-39)の絵が2点選ばれている。

ひとつは無題だが、浅間山麓の小学校を描いた鳥瞰図(1935春頃)、他は未発表のパステル画「荷車」(1930年6月)である。この2点が、表・裏に印刷されている。

前者は、著者の種田によれば、立原が都市の「煩わしさから逃れるように」、とりわけ自己の再生をもとめて繰り返し訪れた信濃追分付近の浅間山麓の風景のなかに、設計課題のために計画した小学校を描き込んだものである。建築ドローイングとしての一般的な透視図と比べて、立原には背後の自然風景を大きく描く傾向があるが、とりわけ浅間山麓を舞台としたこの透視図にあっては視点がきわめて高く持ち上げられ、そのために浅間山が大きくのびやかに捉えられ、主役であるはずの建物は画面下の隅に見下されるような構図をとる。これは「主題と背景との逆転」であり、「自然優位」であり、また山の描き方は雑誌『白樺』の誌面(1920年)を通じて立原も見ていたはずのセザンヌのサント・ヴィクトワール山と似ている。著者はこうした分析と推論を重ねながら、ゆっくりと読者を立原の抒情の世界につれてゆく。要するに立原は建物そのものではなく、理想的な自然環境が建物を包摂する風景を描こうとしたのであって、「徹底した自然回帰の、非物質的な豊かさを志向した」のである、というのが著者の論調である。

もうひとつの「荷車」はどうか。立原の生家(日本橋区橘町)は荷造り用の木箱を製作・販売する商店を営んでいた。この絵に描かれた店先の荷車は、「立原の日常を象徴する」、と述べながら著者は、これを先の浅間山の鳥瞰図と「最も対照的な絵であった」と位置づける。本書で詳しく紹介されるように、立原には東京の家屋と電柱の風景をとらえた絵がいくつかあり、なかには関東大震災後のバラックの名残と林立する電柱とで構成される、きわめて興味深い絵も含まれる。著者はこれらも立原が忌避した都会のイメージ群として捉えている。

あえて概括してしまえば、本書の描く立原は、最終的には反都市・反近代・反物質文明的な思想の体現者であるということになる。あるいは都市や戦争といった大きな渦に飲み込まれることを恐れ、個人の自由を守るべく田園のコロニーに向かう、逃避的な理想主義者の心性というべきか。

立原をめぐって多くの資料を丁寧に読み直し、多くの人々の生の証言を集めながら書かれた本書を、僕は素直によい本だと思うし、若い著者がじっくりとひとつの対象に取り組む本には久々に出会った気もして、真剣に読まねばならないと思った。だからこそ正直に書くのだが、著者の種田にはずいぶんと逡巡があったらしきことが随所に感じられるのに、それを押し殺してしまったらしいことが何よりも残念に思われる。上記のような比較的単純な図式は、そうした割り切りの結果なのだろう。

だがやはり単純化しすぎていると思う。実際、立原は都市に背を向けて「田園」という価値を見出したのかもしれない(1930年代も末になると遁走も緊張を強いられる選択であった可能性はあるが)。しかし、そうだとしても、それだけでは立原道造という夭逝した詩人・建築家が、なぜ丹下建三ら多くの同世代者にとって怖れやコンプレクスとともに自らの位置を測る参照軸=批評者たりえたのかの説明にならない。要するに「彼奴は理想に逃げたのだ」と言ってすまされぬ何かを、立原は持ち合わせていたに違いない。

といっても、僕自身は立原については何も知らず、別様の立原像を示すための用意もない。

ただ、著者が口絵にあの2点を選んだことは、やはり示唆的に感じられる。あざやかな選定だと思うのだ。というのは、その2枚に田園(への憧憬)と都市(の忌避)を二分法的に割り振るのか、むしろ田園にも都市にも同じ感性が向けられ得た、その可能性を提示するための、つまり対照的にみえて(であるがゆえに)表裏一体の2点と捉えるか それ如何で本書の全体が書き替わってしまうほどの分岐点がそこに暗示されるからだ。もちろん僕としては、後者の可能性を妄想してみたくなる。だからこれは書評ではないが、本書に励まされた僕が、その著者を励ましたくて書く妄想である。

浅間山と学校の鳥瞰図から見直そう。もっともこの絵については著者の細微にわたる観察で尽くされている。ただ、僕がこの絵から強く感じるのは「正面性」だ。セザンヌのサント・ヴィクトワール山についても、都市から田園へというような、画布の外から持ち込んだ理屈より前に、まずもって山への正対、という画家の対象への向き合い方をこそ取り出すべきであろう。あの山を何とかつかみ取りたいという焦り。セザンヌはあの山に、自分にとってのすべてがあると信じたのである。種田がいうように、もし若き立原がセザンヌを見ていたとすれば、そうした偏執や信仰さえ混じるセザンヌの気迫を感じなかったはずはない。立原も浅間山にひとつの世界を見、その「全体性」をつかみとろうとしただろうし、その具体的な方法ないし結果が「正面性」だったと僕は考えたい。

彼の計画する学校は、その全体性=世界に参加する。というより、自身の幼少期を介して想像するほかない児童たちが、あの世界の住人となり、あの世界に包まれて学ぶ村 そんな夢想こそがあの絵なのだとすれば、あの構図はすとんと僕の胸に落ちてくる。他の課題の透視図には、そのような全体性の強度が足りない。そして卒業設計「芸術家コロニイ」で蘇る。だが、そこに文字通りの都市を忌避する志向性を、あらかじめ読み込むことには賛成できない。その理由が「荷車」にある。

「荷車」の画面は、上下におよそ2:1:2に分割される。下部は道路面、中央の帯が歩道、上部は家屋の正面である。荷の括り付けられた車は、中央の歩道上、左寄りに描かれ、車輪がほぼ円形にみえる。つまり荷車の側面がこちらに向いている。上部の家屋は木造で、低い床、継ぎ接ぎのパッチワークのような腰壁と格子・障子・戸袋・・のコンポジション。立原はこれに正対している。この絵を特徴づけるのも、強い「正面性」だ。

家屋の壁面は画家のいる空間をふさぎ、そのことによってこの空間をかたちづくる。壁面に光は当たらず、歩道に影を落とす。これが立原の生家なら、彼の家は道の北側にあったことになる。どうやら建物の右脇に路地、いや隣家との隙間があるらしい。向こう側からの光はそのわずかな隙間にピッタリ沿ってこちら側の世界へと差し込むのだから、立原はこの絵に作為的な構図を読み取られかねないことを怖れていないし、逆にいえば自然なスナップに見せようとする作為も見せていない。むしろ画面は衒いなく形式化されている。また、この一筋の隙間は、こちら側の世界を破綻に陥れるような亀裂では決してない。その証拠に、家業の荷車も、遊び場の道路面も、黄色い光できらめいている。

立原はこうした路傍のどうということのない風景のなかにも、ひとつの世界を捉え、自分の内面とつながった全体性とでもいうべきものを掴んでいたのだと思う。少なくともこの優しく強い絵に、忌むべき都市のイメージといった読み込みをする必然性はない。この絵が捉えるのは幼年期からの立原の世界そのものであり、そこには小さな隙間が空いているがむしろそのために暖かく照らされた、柔らかく守られた場であって、いずれこれを捨てねばならかったとしても、それは決して容易なことではなかったはずだ。もし、彼のロマン主義が、都市を否定し、田園を理想化するようなものであったとしたら、それは「荷車」の世界(それはたしかに世界だったのだろう)を打ち消すことになりかねなかったはずであり、それへの抵抗が彼の心に働いたとするなら、立原のロマン主義は万一にも文字通りの田園/都市のあいだに境界線を引くものであってはならない、という精神の働きをむしろ生むはずである。

いずれにせよ、もし立原の心性を「田園的なものへの志向」と呼ぶのであれば、その心性は、こうした路傍の風景にも、都市の乱雑な甍の家並みにも、バラックと電柱の森にも、均しく向けられえたものであったと思う。つまり「荷車」のある風景を「田園」と呼べるような感性があったとして、そのときの「田園的なもの」とは何か、というのが立原的問題なのだ。

ところで・・・

「自然主義」を、我々人間を離れてすでに=つねに世界に埋め込まれているところの自然法則(たとえ神がセットした法則であろうと)を絶対視する考え方だとすると、そこには古典主義建築や近代建築のように、すべては自然法則に支配された機械である(機械として設計されねばならない)、とする考え方が典型的に含まれる。

対して人間の内面・感受性・主観・主体性、あるいはそこから立ち上がる理想といったものを重視する考え方がひろく「ロマン主義」といわれる。すると近代建築には、人間こそがある全体性、すなわち理想の世界を構想しうるのだというロマン主義も含まれるとしてよい。

ロマン主義を、冷たい自然主義あるいは合理主義では割り切れぬものを補うものとして、二義的に捉える論調がある。これは日本語で書かれている素朴な近代建築史の大半に、多かれ少なかれ流れている。おそらくまだまだ近代建築の理解が一面的であり、合理主義におさまりにくいものは「周縁的なもの」として拾い上げる、という感覚から脱していない。そこではロマン主義の強度が蔑ろにされてしまう。ロマン主義ゆえの、主体との関係において切実な強度をもった全体性への強い志向がある。『白樺』は反自然主義を標榜した運動のひとつで、同誌がサント・ヴィクトワール山を紹介したのであった。

多くの人が予期するように、立原の「田園」志向は、大正的なロマン主義、たとえば堀口捨己の「非都市的なもの」という心性に何らかのかたちで接続し、そして昭和戦中期的なロマン主義、たとえば富士山麓に展開する忠霊施設を描いた丹下健三のあのドローイングへと連なるだろう。そして、その接続の仕方が本書でどのように分析されるかが興味の引かれるところである。詳しくはぜひ本書を読んでいただきたいと思うのだが、これもまた、上述の「分岐」のいずれを進むかで異なった読みが開かれうる。

たぶん、こういうことになるのではないか 堀口はロマン的な心性を「非都市的」な表現に託して慎重に差し出し、それに対立するものと折衷的に接合した。立原はロマン的な心性から把捉されうる全体性の感覚をつかんだ。丹下は、だからこそ立原を怖れ、そして立原亡き後、そのロマン主義の起点にあった孤独な主体を、群衆(国民)の代弁者たる天才へと反転させる感覚をつかみ、自然さえも自己の構築的意志に従わせるような創造性を手にした。もちろん、この天才はつねに創造の狂気をメンテナンスしつづけなければならない。

立原的な感性は、没後30年のとばりをへて、都市や田園に向かう新しい感性、つまりヴァナキュラーな風景にアノニマスな人々のコミットメントの蓄積あるいは自由を見るような、そんな感性として復活する、という見立ても可能かもしれない。丹下的な国民=国家の機制、あるいは都市の構造化という主題が後退する1970年前後のことだ。このときのそれは、孤独どころか広範に共有された集合的な感性としてあらわれ、私たちの足もとまで地続きであるように思われもする。

布野修司連続インタビュー第2回「1968-69年 補遺/1970-72 雛芥子の胎動」公開

第2回の記録「1968-69年 補遺/1970-72 雛芥子の胎動」を公開しました。続々アップしていく予定でしたが私がサボっておりました。ご期待の皆様すみません。今回は、前回(「1968年」の入学の年とその翌年)の補遺と、建築学科に進んでからM1の頃までの、いわば「雛芥子」活動胎動期のあたりについて聞き取っています。レアな図版も加えてよいまとめができたように思います。皆様ぜひお読みください。

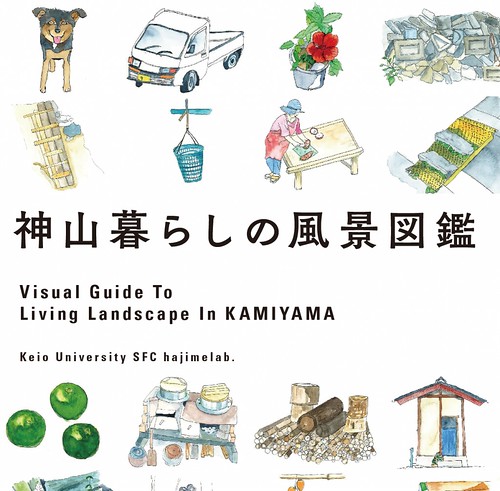

石川初研『神山暮らしの風景図鑑』

慶應義塾大学SFC石川初研究室 神山プロジェクトチーム『神山暮らしの風景図鑑』2017.02(Keio University SFC hajime lab., Visual Guide to Living Landscape in Kamiyama, 2017.02)

慶應義塾大学SFC石川初研究室 神山プロジェクトチーム『神山暮らしの風景図鑑』2017.02(Keio University SFC hajime lab., Visual Guide to Living Landscape in Kamiyama, 2017.02)

目次:

第1章 風景の要素(ザ・イシヅミスト/軽トランドスケープ/神山ガーデンズ/ワンコイン神山/パーソナル・ブリッジ)

第2章 暮らしの工夫と人々の風景(神山ガールズトーク/FAB-G/軒下の豊かさ/神山DECO/丈夫で長持ち)

第3章 神山の歴史と地理 (神山の風景史/神山の山と谷)

第4章 観察と採集の記録 (記録の方法/図面の採集)

この本はスゴイよ。素晴らしい。先月、石川さんが送ってくださいました(非売品)。

じつは僕(を含む何人か)は、この本のネタを昨年末に聞かせてもらっている。神山は僕たちにとっても2015-16の2年間にわたってすごくお世話になった学びのフィールド。大学院の授業(設計スタジオ2)というかたちだったがこんな感じやこんな感じで、相当欲張った。昨年は9月の神山合宿の週に石川研も神山に入っていて、(残念ながら石川さんとは入れ違いになっちゃったのだが)えらくシッカリした学生さんたちが彼らだけで神山のおじちゃんやおばちゃんたちにがんがん接触して調査しているのに感心した。それでランチの時かなにかに、石川さんにお互いがやってること見せ合いっこしようと伝えてね、といったら、「褒め合うならいいよ」と東京からの即答があって決定、というのが合同報告会(2016.12.18)をやることになった経緯(明大側は僕と伊藤暁さん、門脇耕三さん)。

本書に提示されるイメージ×概念の数々は、12月のときよりも美しく整理され、しかし生彩を失うことなく、むしろ魅力的な写真とともに手書きのイラストがふんだんに盛り込まれていよいよ鮮やかさを増している。「ハイブリッド石積み」、「軽トランドスケープ」「ワンコイン神山」(犬in神山の意)、「パーソナル・ブリッジ」・・・と冒頭から順にワードを拾ってみるだけで、もう推理とニンマリが止まらないだろう。それらが展開する基盤となった、地球の一部としての神山の地形とインフラの歴史もきちんと描かれる。もう、こういう世界なら石川さんたちにかなう者はない。

ただ、この本には昨年末の褒め合い会(合同報告会)で聞いた話題のすべてが盛り込まれているわけではない。あのときの石川レクチャでは、学生さんたちが足で稼いだ大量の情報が研究室での徹底的な議論を通して再解釈され、ある独特の仕方で凝縮されていた。それは、神山の風景をおりなすさまざまなスケールの形をつくった工作者たちの、いわば工作のアティテュードを5つほどにカテゴライズして名付け、論評を加えるものであった。それが中心だった。この本にもその一部が登場するが、ないものもある。神山の風景資産を楽しく伝えるという体をとったこの本には、多くの読者が明瞭には気づかないかもしれない批評的な視座が隠れている。

工作者たちのアティテュード、と書いた。いってみれば、あの日の石川さんの話は「工作者批評の一般理論序説」とでも題せるものだったのである。

たとえば、あの日僕が一番印象に残ったのは、「FAB-G」と石川さんたちが名付けたひとつのアティテュード、あるいはそれを備えた工作者たちのことだった。文字通り、工作者としての爺さんたちの意であるが、彼らの仕事ぶりはブリコラージュである。でも、ブリコラージュだから面白い、という話ではない。僕の理解では、ブリコラージュの史的前提が問題なのである。

石川さんにも話したのだが、明治末年生まれの僕の祖父は村の野鍛冶で、自分で建てたという家のいっかくに彼の仕事場はあった。自らも農民である野鍛冶のもとへ持ち込まれるのは、周辺の農民たちが使う、経験的にチューンナップされた地域性や個別性の高い鍬やら鋤やらであり、祖父は彼らの微細なニーズを聞いては減った刃を付けたり、柄を変えたりした。子供のころの僕は祖父の近くにいることが多く、一度なにげなく「刀つくれる?」と聞いたことがあった。「一回つくってみたがすぐに錆びた」と言葉短かに祖父が答えたのをおぼえている。固有名の高みを目指す刀鍛冶と、祖父のような野鍛冶とはまるで違う世界なのだ、と子供ながらに感じ入った。たぶん、むかしは田舎にも町にも、祖父のようなローカル+パーソナルなチューンナップをになう工作者たちがたくさんいたのだろう。

彼らは企業社会と標準消費財のヘゲモニーによって仕事を失った。僕の父は学校教師となり、日曜の農作業ではもう鍛冶屋の世話になるような道具はめったに使わなくなった。家には大量生産された機械と消費財がとめどなく侵入した。この本のなかにもストックヤードとしての家・倉とオブタ(軒下)がとりあげられているが、農家は容量的にデカイのだ。「FAB-Gの分類によって分けられ、保管され」ているさまざまな商品やその部品が、ストックヤードに寝かされ、元来の意味を失って、工作の「素材」となる(p.50-51)。

ブリコラージュは、じつは超時代的な普遍性をもつわけではないのかもしれない。それは日本ならば戦後、1970年代以降に隆盛するのではないか。石川さんはたしか、大量消費財があまねく家々に侵入して沈殿する状況と、(案外どうということのない、身の回りの)生活実践上の要求とをブリッジする営為として、FAB-G的なものはあるんじゃないかといっていた気がする。きっとそうだ。しかし他方で、それは野鍛冶を含む工作の旧世界を知る爺さんたちのワザであったようにも思える。四六時中、家と田んぼを往復して生活・生産環境を隅々まで知り、その動的な修繕台帳と資材台帳とがつねに手中にあるような爺さんこそが、ブリコルールすなわちFAB-Gの有資格者であろう。その段階をすぎると一切が既製品となる。ブリコラージュが帯びる意外に強い歴史性。ブリコラージュ概念は現代思想の展開のなかで過剰に敷衍されて批評性を失っていたのかもしれない。

ところで、生活と工作の旧世界が亡び、実践的架橋者たるFAB-Gも相対化されていくような時代にこそ、ホンモノ志向もまた強くアタマをもたげる。それは手仕事性を重視するが、FAB-Gとはそのアティテュードにおいて鋭く対立する。むしろ素材を選び、技術的な血統書を自尊心の核とし、案外グローバルに通用させうる意味付けによって手仕事のローカリティを囲い込み、遠くへ開く。それは顧客を選びもする。野鍛冶ではなく刀鍛冶的なもの。ラスキン=モリス主義(中世主義)的なもの。それは資本主義経済やグローバリズムへの対抗のようにみえるが、近年の消費はむしろこの種のホンモノ志向をふつうに取り込み、世界的に流通させる(それはそうと、ヨーロッパやアメリカにもFAB-Gたちの活躍はあったのだろうか。1960年頃のレヴィ=ストロースは、じつは「未開」社会じゃなく、高度消費社会の到来に立ち会ってあの概念に気づいたんじゃないだろうかなどと妄想は膨らむ)。

石川さんは他にもいくつかのアティテュードの類型を示していたが、ぜんぶバラすわけにはいかないのでこの辺でやめておく。僕らはいったい工作者としてどんなアティテュードを知らず知らずのうちに選んでいるのだろうか。何がより創造的かつ継承的な工作者の態度たりうるのだろうか。意外に難しい問いである。だから、『神山暮らしの風景図鑑』と題するこの色鮮やかな本がどう読まれるかということに、石川さんたちは相当に慎重であったに違いない。マクロからミクロまでのブリコラージュが本書の主役だといってさしつかえないが、それを地形と経済の両側から条件づけることを忘れていない(経済とか近代とかは暗に示唆されるだけではあるが)。他方で、ホンモノ志向の賞賛は徹底的に締め出されている(バランス感覚、というようなものとはちょっと違う)。そのあたりを注意して読むと、観察者の面目躍如たる軽妙な知性とともに、慎重に選ばれた本書の批評的な「持ち場」が見えてくる。

建築は、何だかんだいっても、観察と批評を吹っ切って、何らかの全体性を形式化することでしか立ち上がらない。それをヴァナキュラーと近現代が交錯する場から立ち上げ直してみよう、という僕らのスタジオは、やっぱりかなり欲張りだった。でも地域向けにはたしかに「工作者批評」的なことは考えてたね>伊藤さん

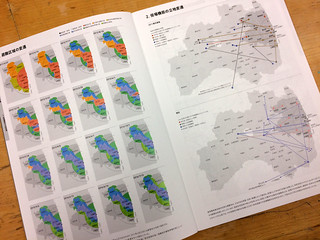

『福島アトラス01:原発事故避難からの復興を考えるための地図集』について

『福島アトラス 01:原発事故避難からの復興を考えるための地図集』という冊子をつくりました。

本のタイトルにあるとおり「アトラス=地図集」です。非常に短時間に膨大な情報を集めて整理していますが、そういう意味では生々しい実態からすーっと上に引いた視点から、ドライに、そして空間と時間のスケーリングということだけにほぼ集中して福島の推移と現況を可視化した地図集です。

発行主体は「NPO法人住まい・まちづくりネットワーク」。県の助成を得て、原発事故のために避難を強いられている方々への全戸配布を前提とした地図をつくりたい、という相談を芳賀沼整さん(建築家、はりゅうウッドスタジオ)から持ちかけられたのが昨秋。非売品という形式、5万部という部数、読者(利用者)が決まっていたわけです。2011年以降、建築史研究者として災害を考えるだけでなく、当の東日本大震災の現場にも色々なかたちで関わらせていただいたり、建築雑誌の編集をやったりしてきたこともあり、また芳賀沼さんは(ちょっと何言ってるか分からないことの方が多いけど)圧倒的に尊敬する建築家であるということもあって、ぼくは監修(+編著)のかたちでこのプロジェクトに関わらせていただくことにしました。

そこから打合せを重ね、全域を廻る予備的な取材を終え、編集方針が確定したのが年末。本格的な取材、情報収集、執筆、グラフィック作成などが進み出したのは年明けでした。よくこぎつけたと思います。じつは、当初は1枚ものの大きな地図をつくるのか、それとも・・というようなところから話ははじまっています。それが64ページの冊子というか本のかたちになりました。

避難を強いられたのは12市町村です(実際の汚染の範囲については当然議論の余地があります)。各市町村は、その住民の避難先はもちろん、域内の除染や復旧復興関係の作業、公的サービスの稼働予定など、当然すべて把握していて、住民への情報提供をしているのですが、住民の生活再建の模索はもっともっと広い視野で行われているのが実態です。要するに「戻るか否か」、だけではないのですね。もちろん何らかの施策やアクションや情報によって潜在的な「戻る」が顕在化されるようなことは望ましいでしょう。しかし「戻るか否か」に選択肢を限定することは、あれだけミクロ−マクロにわたる複雑なコンテクストが絡み合う状況では、じつは端的に乱暴です。「フクシマ」として一括されがちな地域がかかえる、驚くほどの差異と複雑さは(浅い取材ではありましたが)のちに思い知ることになりました。それは必ずしも「線量」の程度と、住民の「帰還」の動向との関係だけで語れるものではありません。「線量」は、さまざまな政策や現場での作業の組み立てを連鎖的に組み立てさせています。除染・解体・土木工事・原発作業などの進展と、その膨大な作業員を収容する宿舎や詰所、新しい企業や商業の誘致(逆にいえば企業の思惑)、そして避難先からの生活再建の方向性・・・きわめて複雑です。そのすべてを可視化することもまた暴力になりかねませんから慎重な態度が求められますが、そういった色々なことを踏まえたうえで、全体像の整理(マッピング)が必要だろう、というのが芳賀沼さんたちが考えたことでした。さまざまな模索の前提となるレファレンスブックのようなものがイメージされました。

何しろ非売品ですので、配布対象の方々以外にはなかなかお目にかけるチャンスがありません。そこで本の成り立ちをご紹介しておきたいと思います(目次ページの再掲)。

本誌の構成と読み方:

◆全域アトラス

原発事故後の避難と復興の状況について、市町村をこえる全体像をつかむための地図集です。

避難区域の推移、役場機能、医療・福祉施設など、注目することがらによって、見わたす地域の広がりも、そのなかでの施設等の分布の様子も違います。

7つの地図をそれぞれ違う描き方にしたのはそのためです。

1 避難区域の変遷 ……02

2 役場機能の立地変遷 ……03

3 医療・福祉施設の開業状況 ……04

4 幹線交通網と商業施設の稼働状況 ……05

5 地域公共サービス施設 ……06

6 小学校・中学校の校区と再開状況 ……07

7 大規模復興事業の分布 ……08

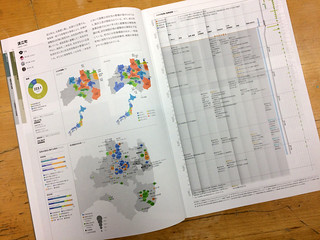

◆市町村アトラス――ランドスケープ・データスケープ・ヒストリカルスケープ

各市町村について、色々な角度から、じっくり見つめ直すための地図集です。

自治体別に、3種類のページを用意しました。

・ランドスケープ(景観)・・・普段とちがう、50〜100メートルくらいの高さから、町や村の風景を見直してみます。

・データスケープ(資料)・・・2011年3月11日から今日までの避難や復興の歩みを、事実と数字でまとめています。

・ヒストリカルスケープ(歴史)・・・先人たちは町や村をどのようにつくってきたのでしょうか。明治末から100年くらいを振り返ります。

南相馬市 ……09

浪江町 ……15

双葉町 ……19

大熊町 ……23

富岡町 ……28

楢葉町 ……32

広野町 ……36

飯舘村 ……40

川俣町 ……46

葛尾村 ……51

田村市 ……55

川内村 ……59

カテゴリ別住所データ ……63

いざというときに役立つ連絡先をまとめました。

Topics

地図は町や村を鳥の目で見下ろすものですが、ここでは人の目線から2017年1〜2月の地域と人々の活動を伝えます。

1 集まって、食べる――地域を盛り上げるこだわりの一杯 ……26

2 届けて、見守る――地域を駆け回る小型バス ……27

3 使って、生かす――よみがえる家と地域 ……44

4 手を入れ、伝える――地域のなかの神社 ……45

「全域アトラス」は、NPO法人の高木さんが全力でデータを集め、イラストレータ上にプロットしたものです。役場機能は複数の拠点を結ぶ広域ネットワークとして存在しており、小中学校はそれぞれの学校区という単位での再開・統合などとして動いており、商業は住民がいなくとも諸種作業員の人口がかなりの大きさになるため幹線道路に沿って営業している・・・などなど。避難区域の設定の変遷だって、案外その骨子さえ知られていないのでは?

「市町村アトラス」のうち「データスケープ」は、『建築雑誌』2015年3月号に掲載された、市町村別の詳細データ(避難者人口・避難先・3.11以後の推移・復興計画など)をもとに、いくぶん項目を取捨整理したうえで、同ページを作成された東大の井本佐保里先生ほかの皆さんにアップデートしていただいたものです。各市町村のトビラページを兼ねる「ランドスケープ」は”株式会社ふたば”さんによるドローン撮影。「ヒストリカルスケープ」は、1910年頃の地形図と1970年頃の空中写真を、現在のGoogleと比べて、約100年のあいだの市街・集落の移り変わりを解説したページで、これは私たちの研究室(当時M1の4名)が担当しました。都市部はともかく、ほとんどの地域は1970年代まで近世と大きくは変わらず、それ以降に急激に開発されている。全域アトラス、市町村アトラスの情報をふまえつつ、このタイムラインのなかでどのような復興の像を描くのか、難しいでしょうが、長期的なパースペクティブが求められます。

「Topics」は研究室の学生たちが川尻さんの指導を受けつつまとめた取材記事です。ひとりひとりの人間、地域共同体などなどの生活再建に向けた動きを、会うべき人に会い、話を聞いて伝えるという基本作業をしました。取材にご協力いただいた皆さんに感謝申し上げます。

そして、これらすべてを中野豪雄さんの事務所でデザインしてもらいました。いつもながら、本の目的・趣旨に遡り、情報の構造化、インフォ・グラフィクスの作成にいたるまで、本質的なデザインの仕事をしていただいています。

最後に今回のチームと関係者を紹介します(つまり奥付の再掲)。みなさま本当にありがとうございました。

福島アトラス FUKUSHIMA Atlas

原発事故避難12市町村の復興を考えるための地図集

Reference Maps for Building Back Daily Lives from Evacuation

2017年3月30日発行

発行所:特定非営利活動法人 福島住まい・まちづくりネットワーク

企画:特定非営利活動法人 福島住まい・まちづくりネットワーク

監修:青井哲人(明治大学理工学部准教授)+明治大学 建築史・建築論研究室

編集:川尻大介

デザイン:中野豪雄、小林すみれ(中野デザイン事務所)

編集協力:井本佐保里、須沢栞、千野優斗(以上、東京大学)

芦谷龍征、富山大樹、中井希衣子、西恭平(以上、明治大学)

ドローン撮影:株式会社ふたば

協力:株式会社はりゅうウッドスタジオ

日本大学工学部 浦部智義研究室

2016年度 研究室の学生諸君の成果

修士論文:

- 小見山滉平「大宮駅東口(旧中山道大宮宿)における都市組織の変容 −短冊地割の改変、土地の細分化、大規模店舗の進出−」

- 祐川牧子「リージョナリズムの表現と議論−1970〜90年代の公共建築の設計競技を通して−」

- 関根薫「RCラーメン構造の表現上の扱いに見る村野藤吾の多元的設計手法」★トウキョウ建築コレクション発表

- 門間翔大「関東大震災以後の復旧復興における〈初期過程〉のマネジメント −応急仮設住宅と基盤整備の関係に着目して−」★建築史交流会発表

- 弓削多宏貴「1960年代後半から70年代における建築思想としてのデザイン・サーヴェイ−「戦後」の言説と取り組みの系譜に着目して−」★トウキョウ建築コレクション発表

卒業論文:

卒業設計:

- 大山直人「東京移民2060」★佳作(上位10)

- 上川正太郎「#shinjuku:食べログ4.0の店は都市のコンテクストになりうるか?」

- 今進太郎「無用階段09:可能な過去をめぐる推論的設計」★優秀賞(上位5)

- 杉本まり絵「LIFE GAME ARCHITECTURE:軌道が織りなす空間シミュレーション」

- 寺内達也「FABpus:ホームセンターの介入によるキャンパスの変貌」★次点

- 保川あずみ「忘却の想起」★佳作(上位10)